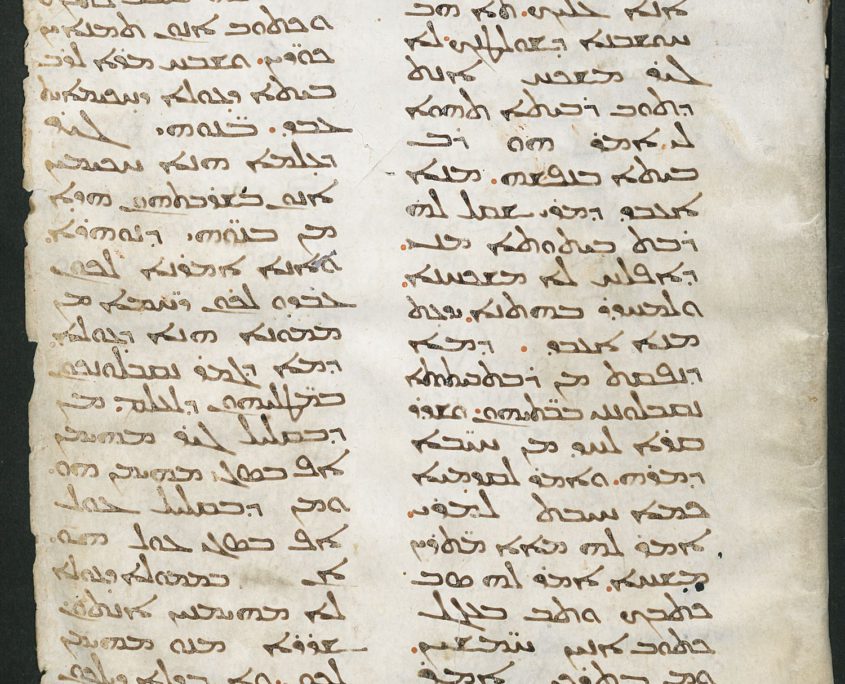

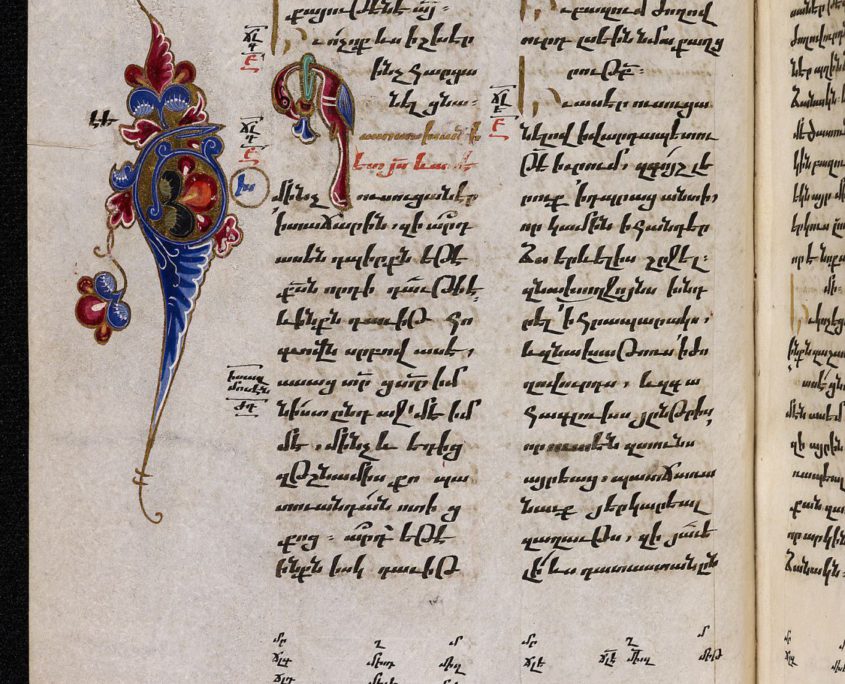

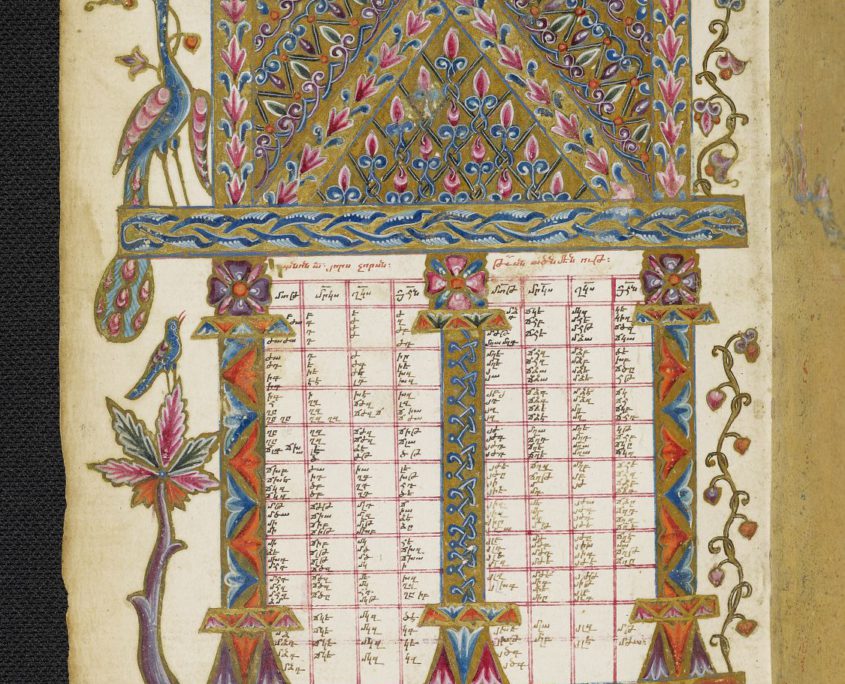

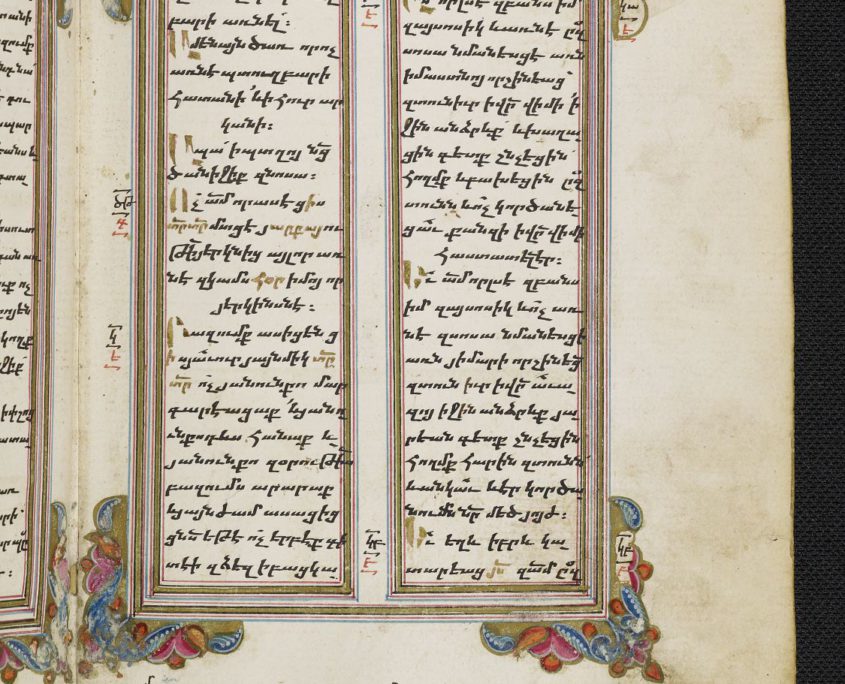

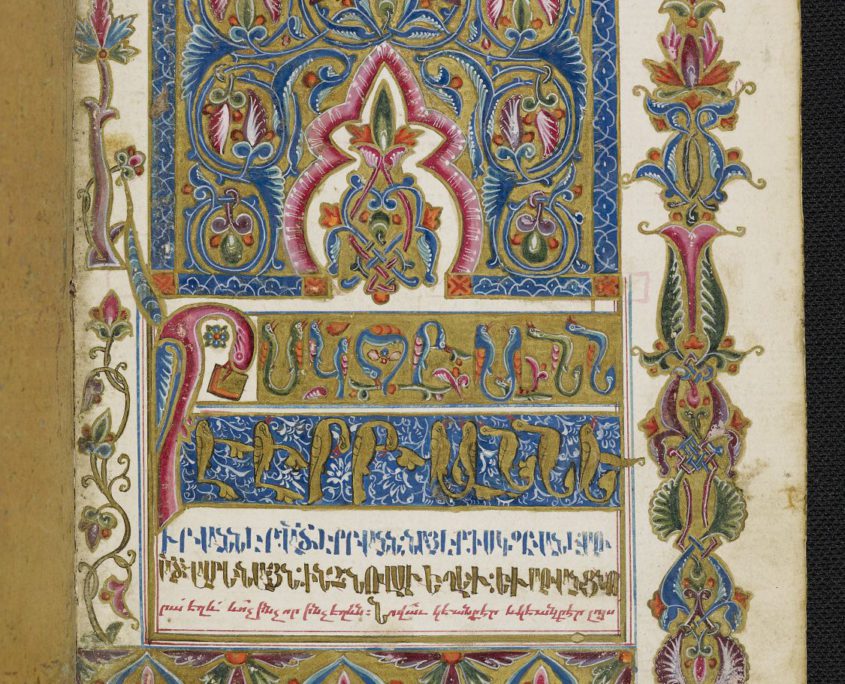

Die armenische Schrift

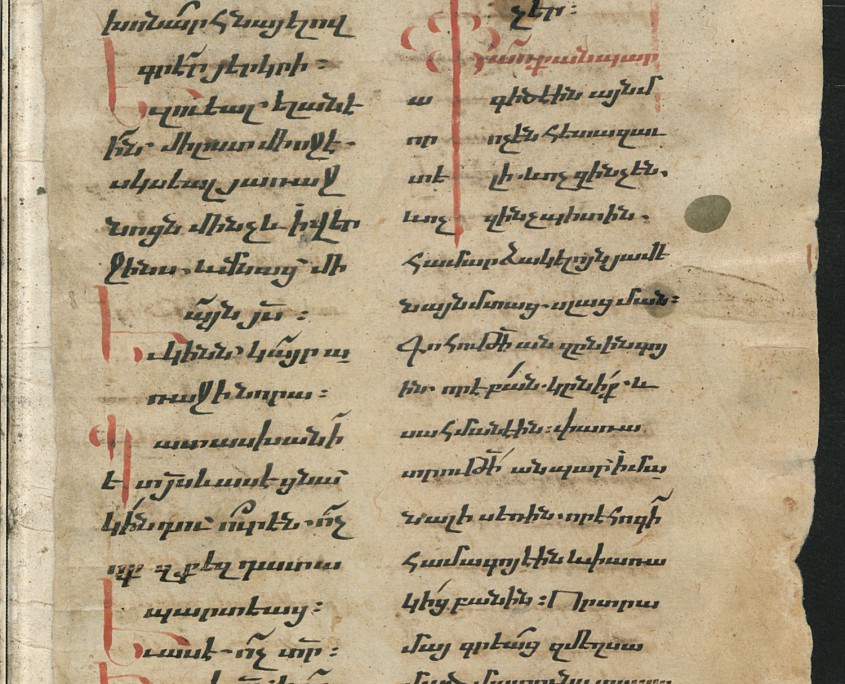

Hundert Jahre nach der Christianisierung Armeniens machte sich der Mönch und Gelehrte Mesrop Mashtoz um 405 daran, ein eigenständiges Alphabet für das zu den indogermanischen Sprachen gehörende Armenisch zu entwerfen. Dieses rechtsläufige, phonetische System verfügte über 36 Buchstaben und bildet (um zwei Buchstaben erweitert) auch die moderne armenische Sprache bis heute perfekt ab.