Die arabische Sprache

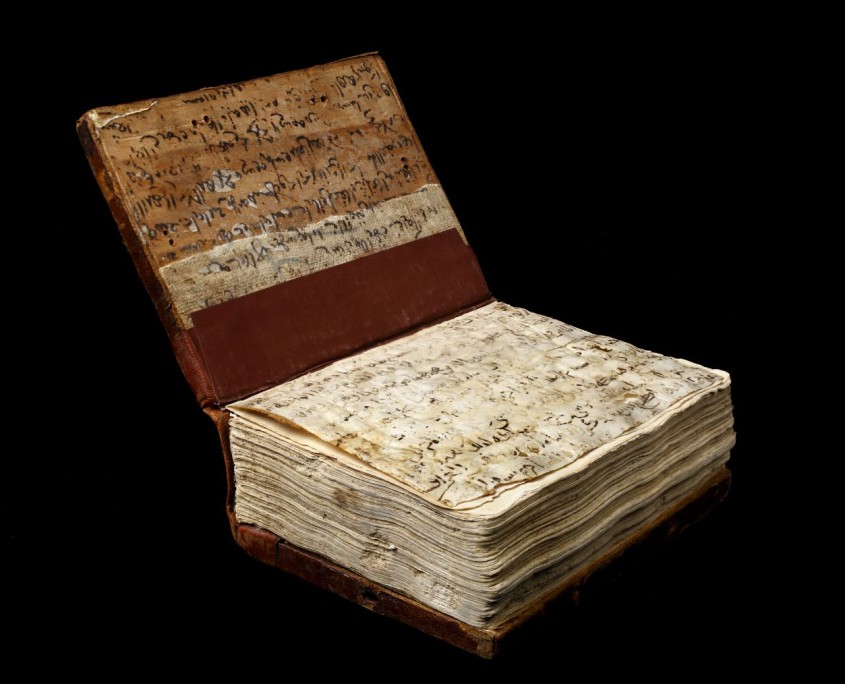

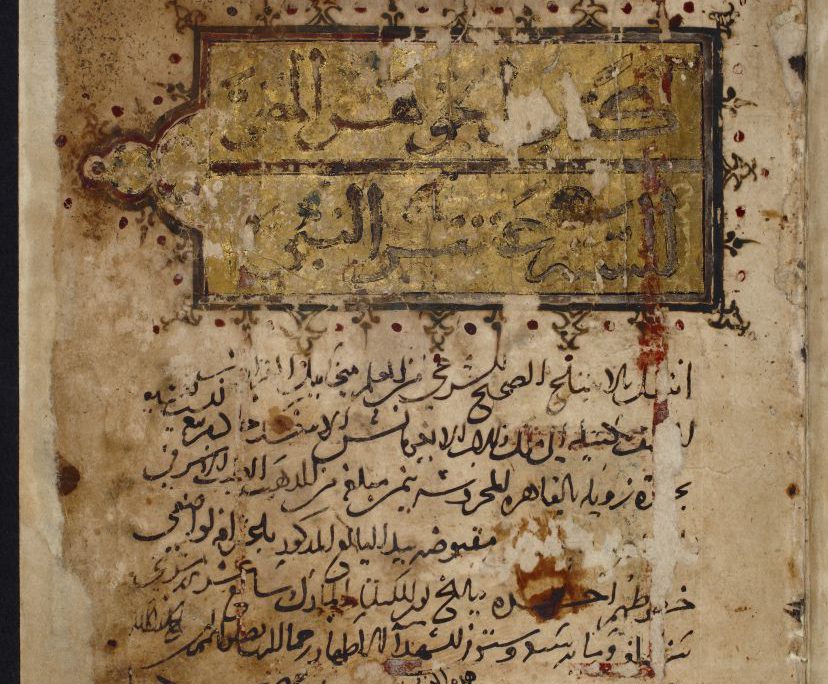

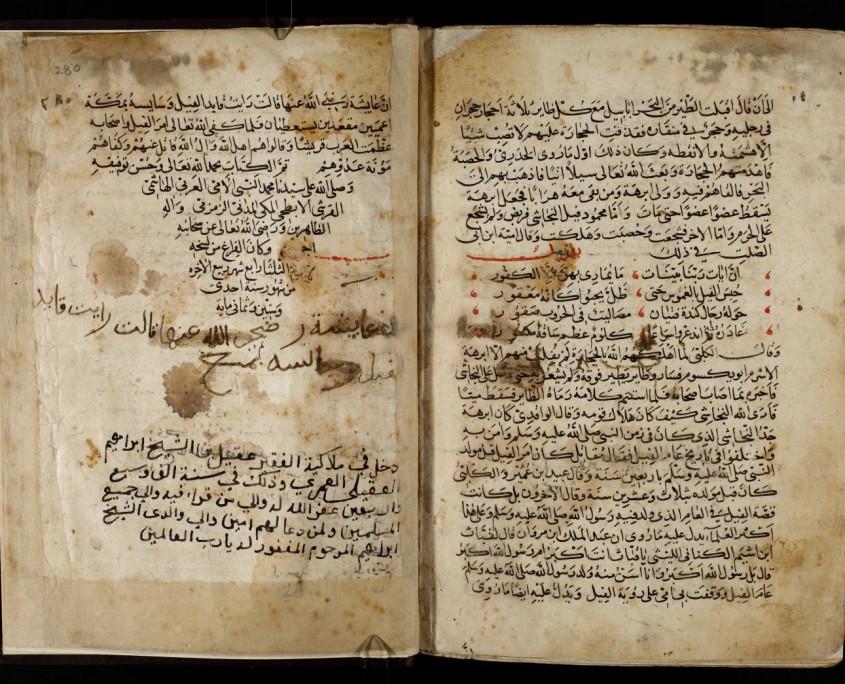

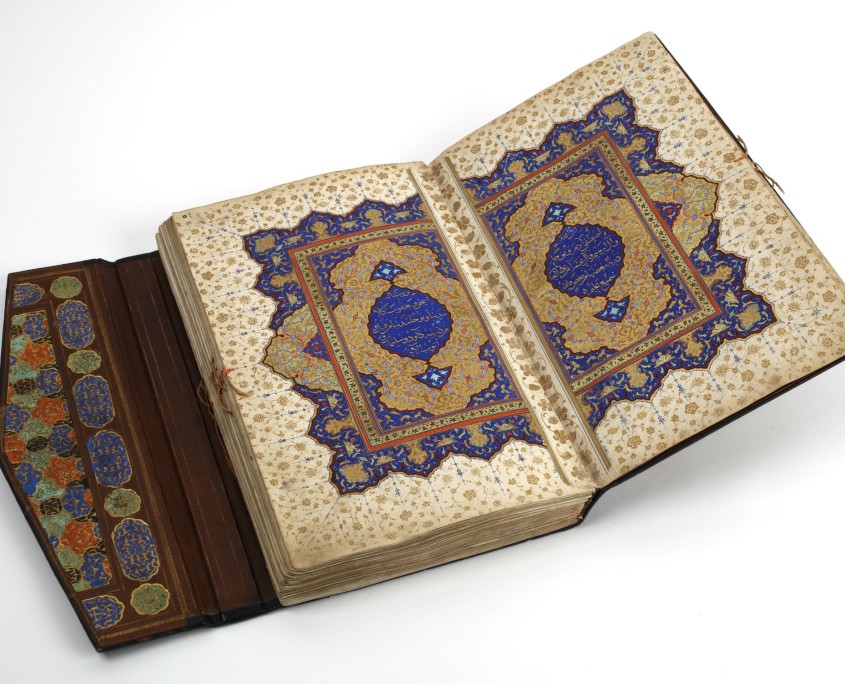

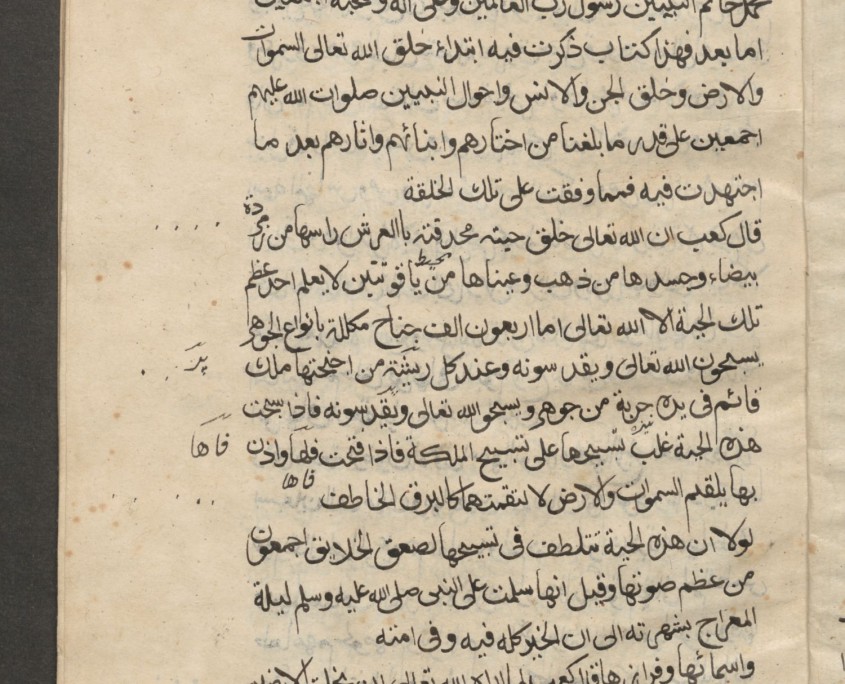

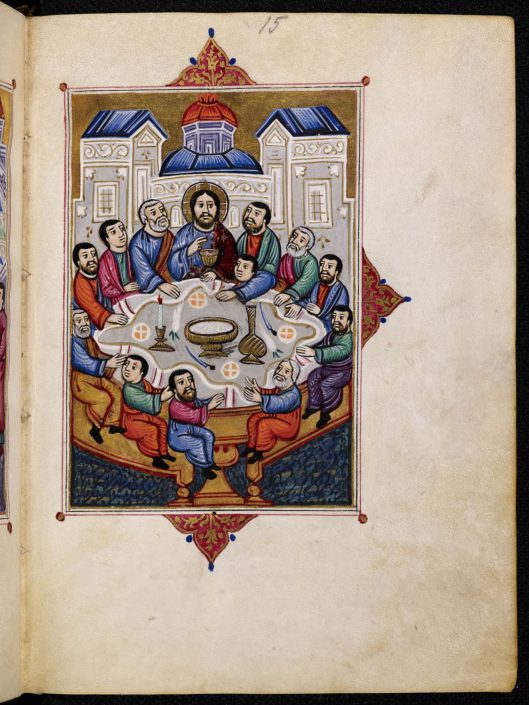

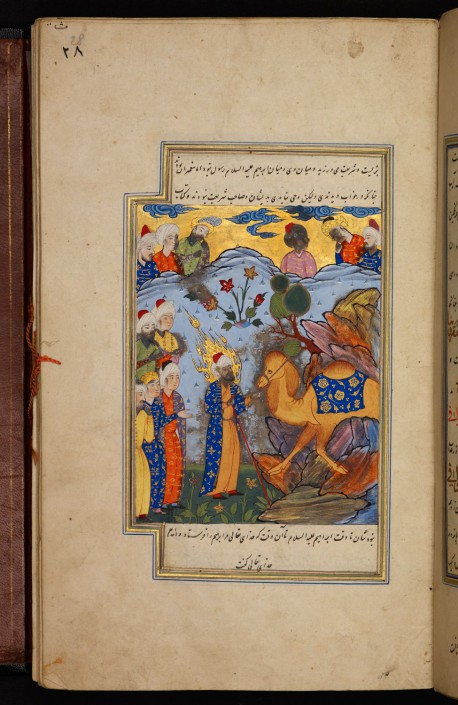

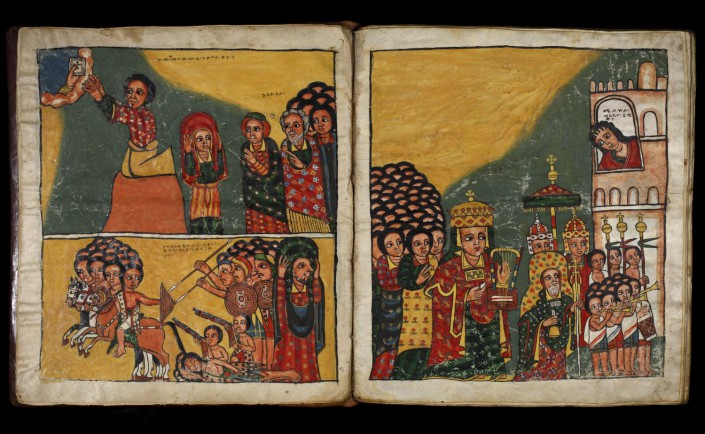

Das Arabische ist wie das Hebräische eine semitische Sprache. Es verbreitete sich durch die islamischen Eroberungen über weite Teile des Vorderen Orients, Nordafrikas und das muslimische Spanien. Auch viele nicht-muslimische Gemeinschaften übernahmen das Arabische als Alltagssprache.

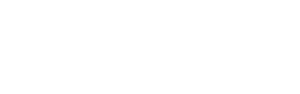

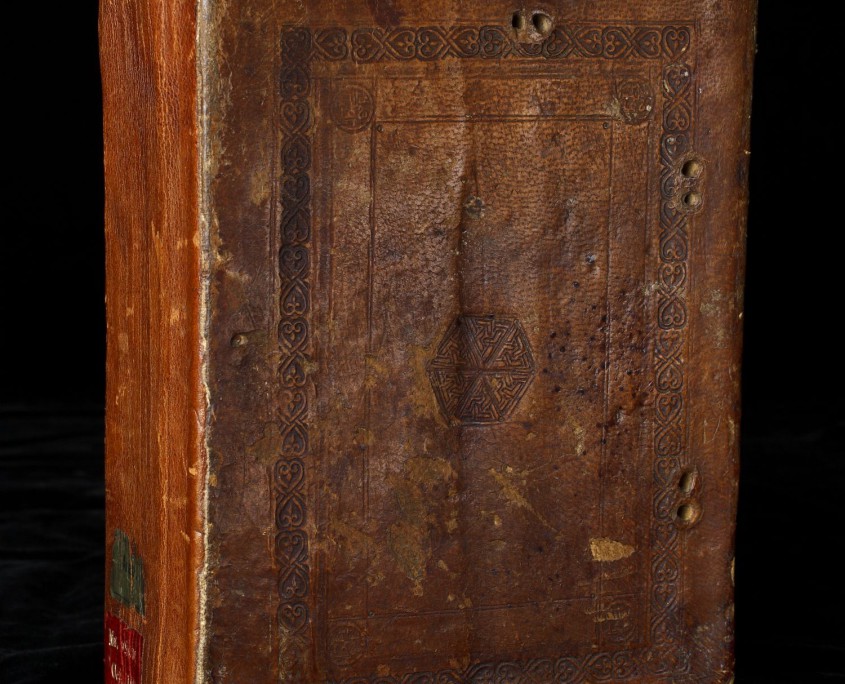

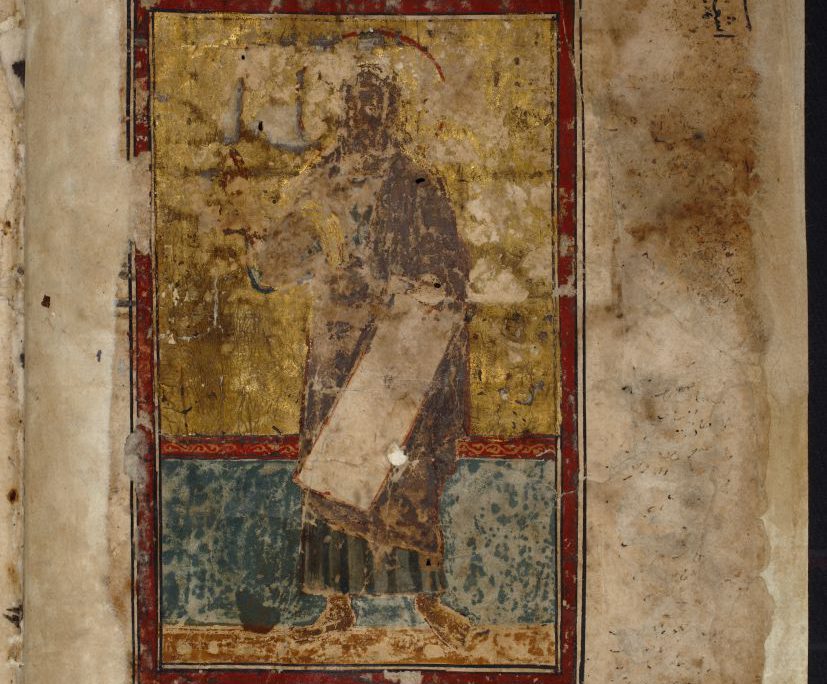

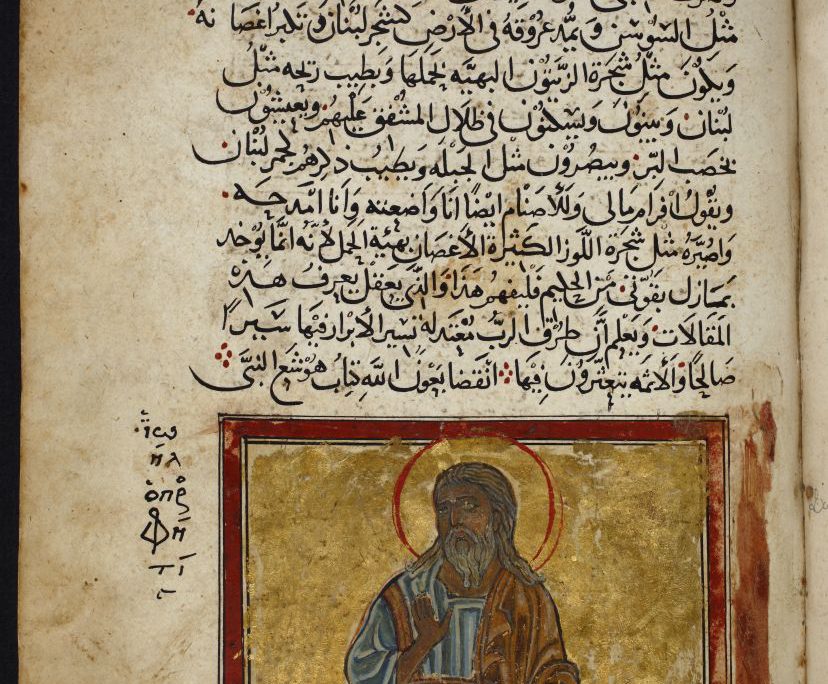

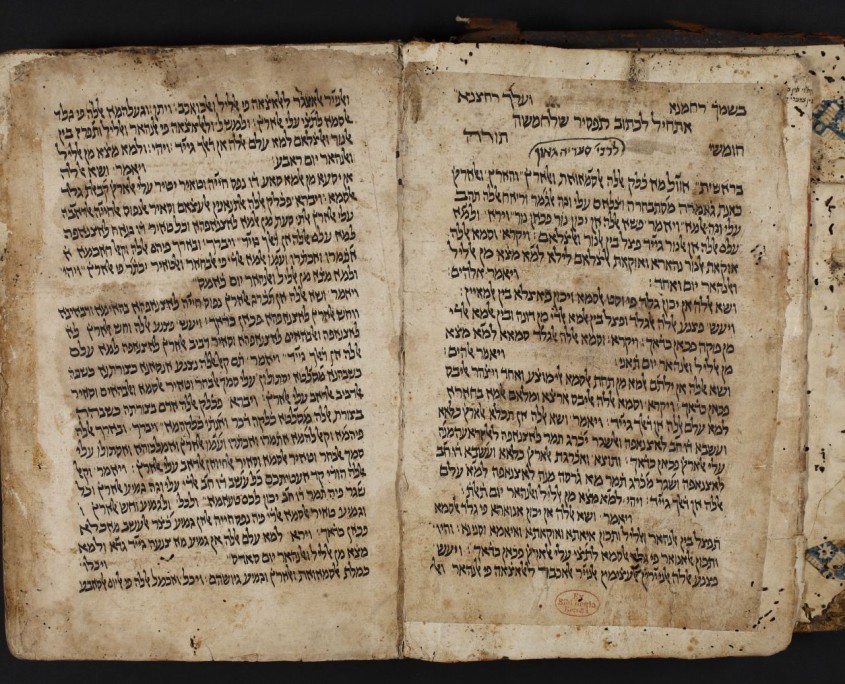

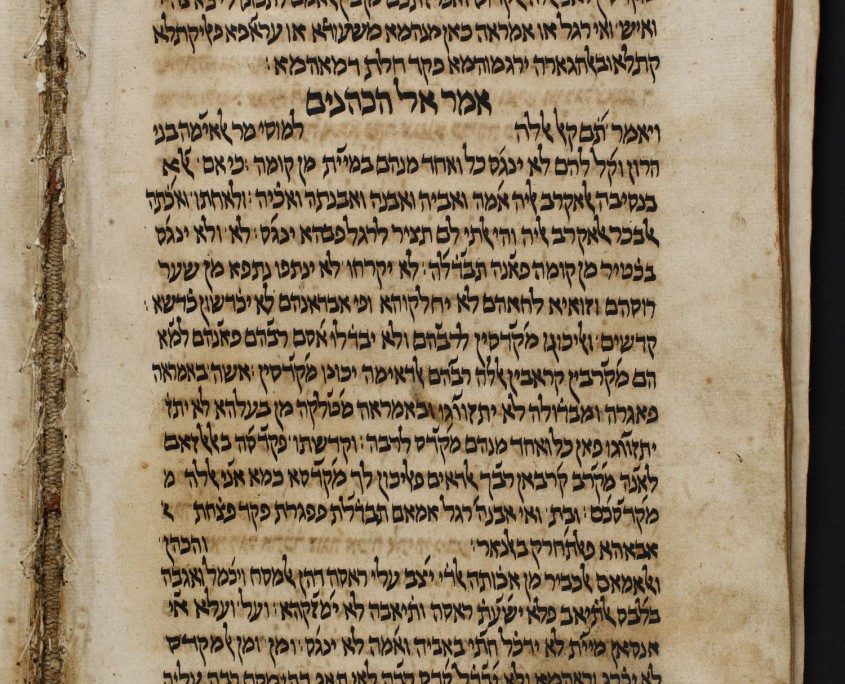

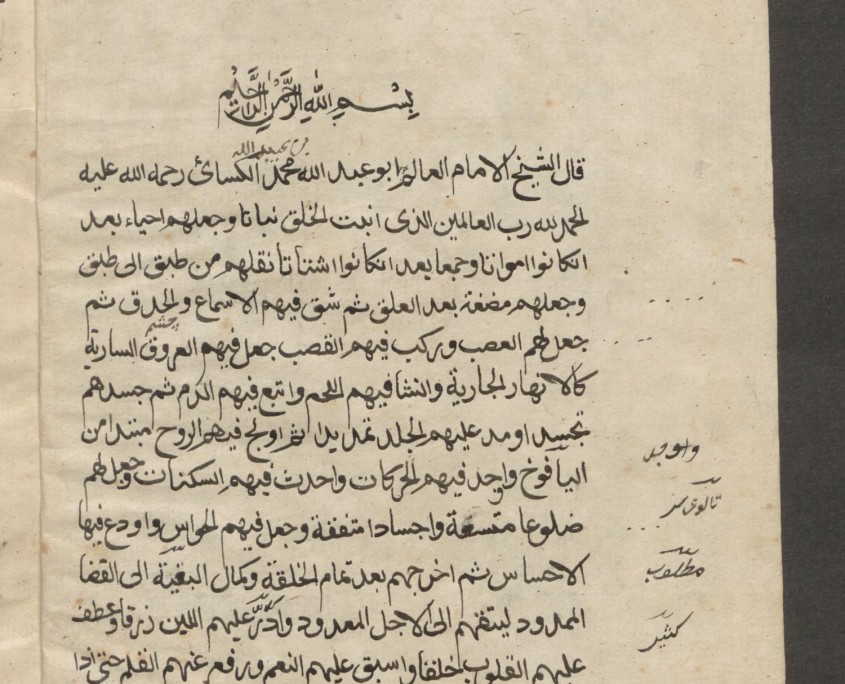

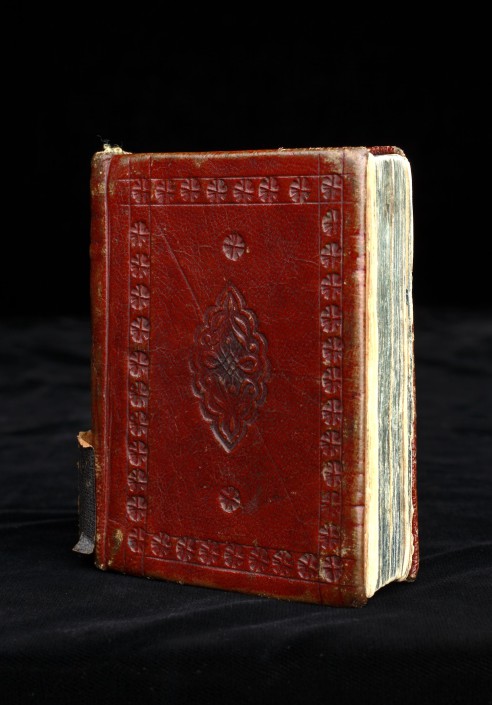

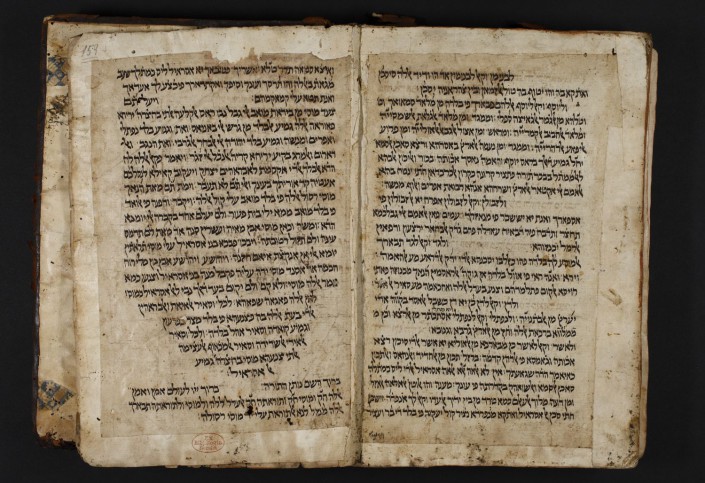

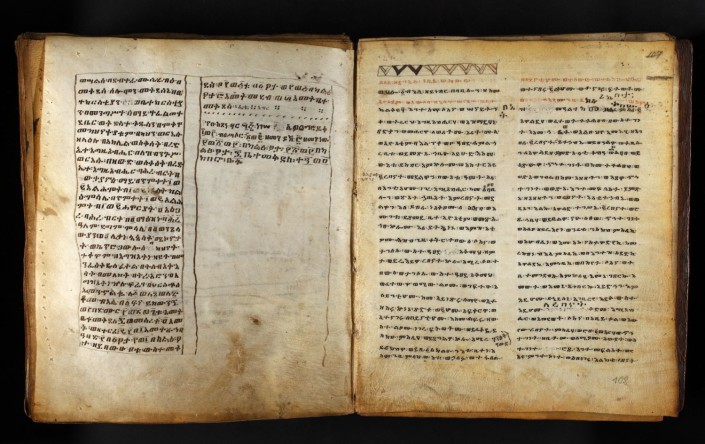

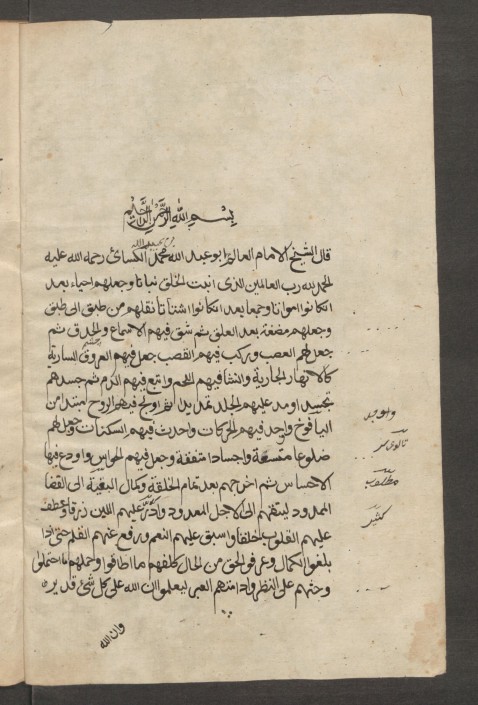

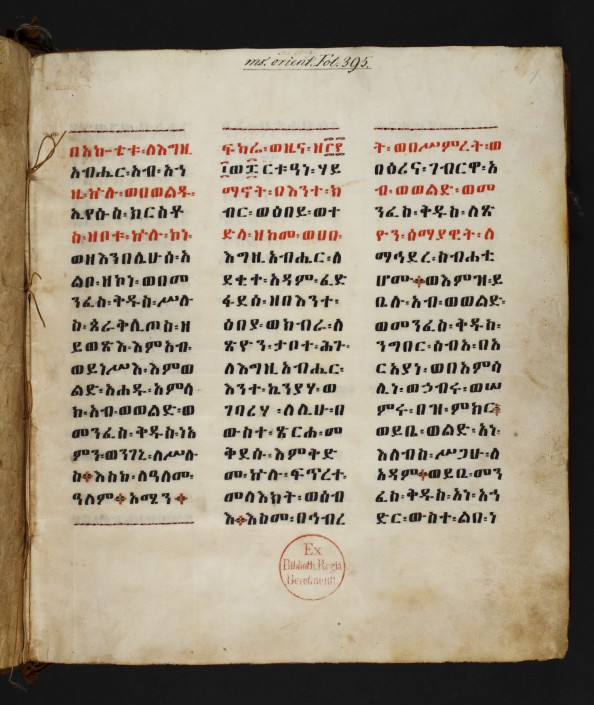

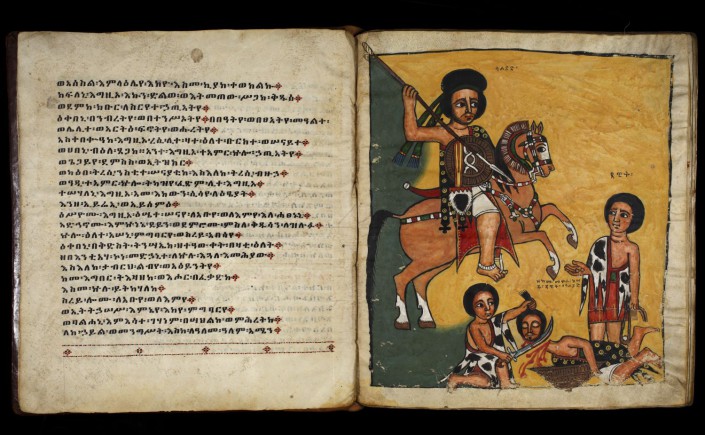

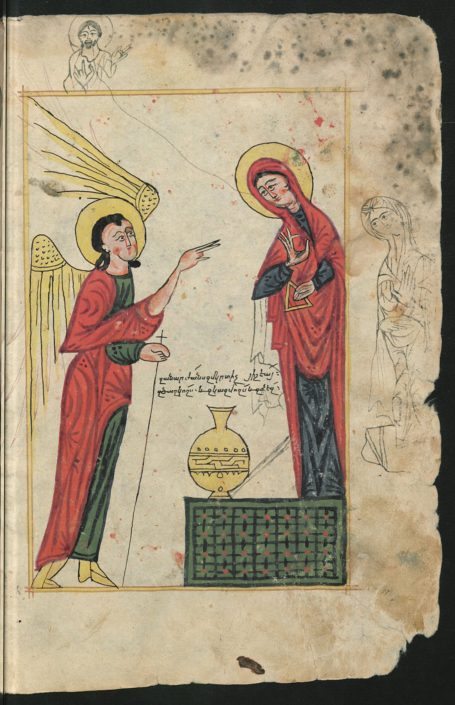

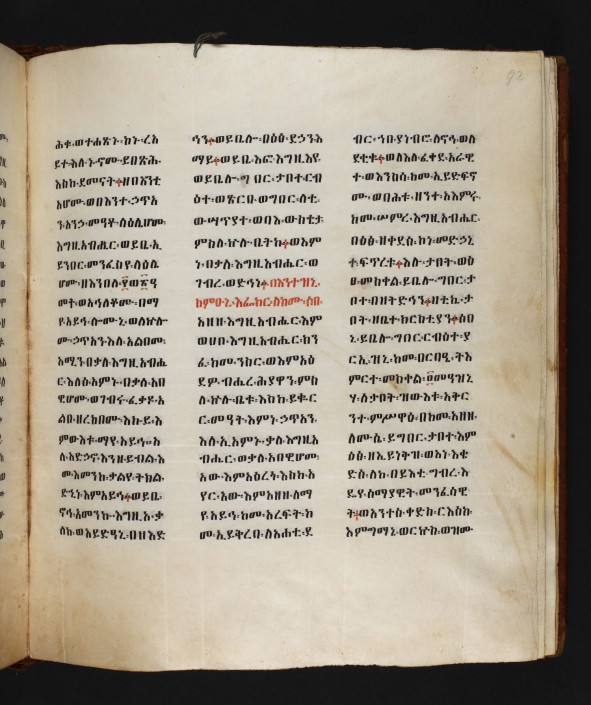

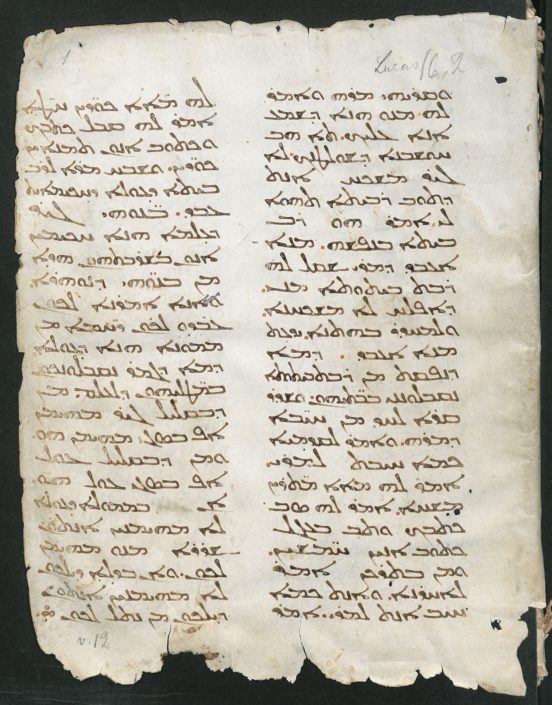

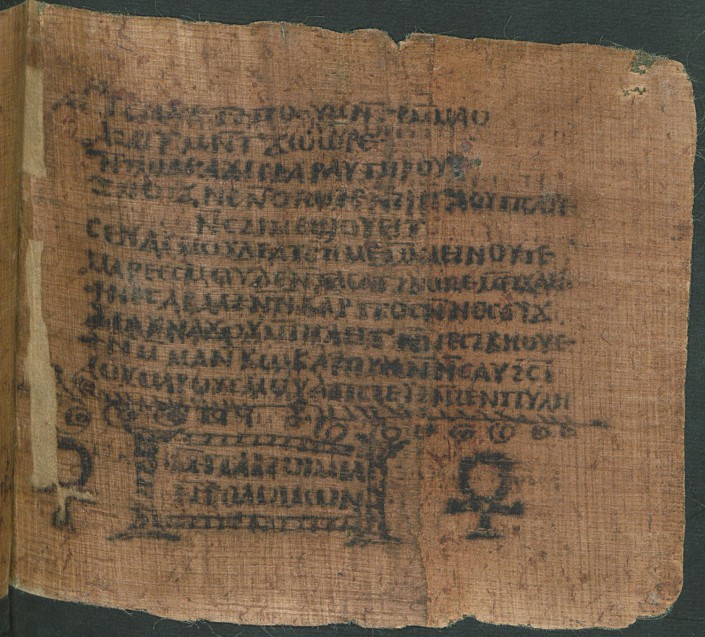

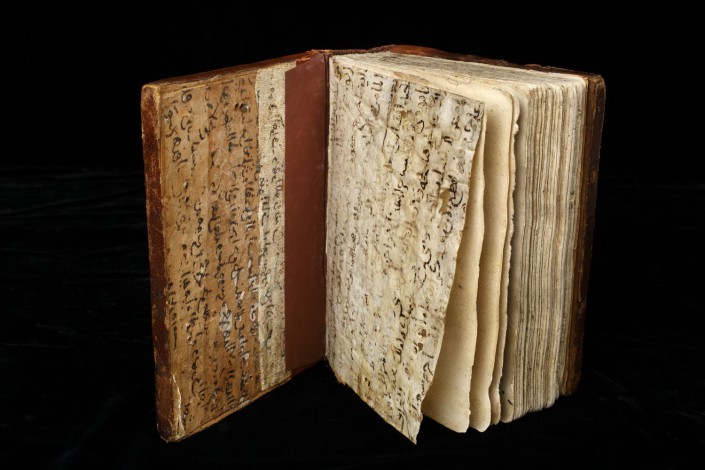

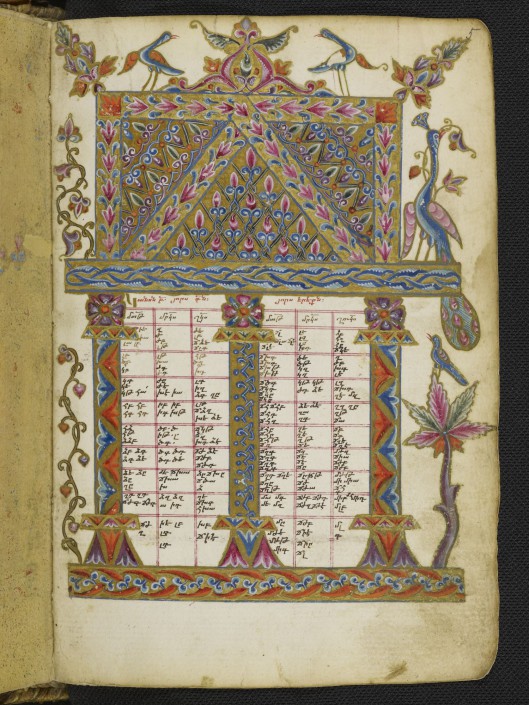

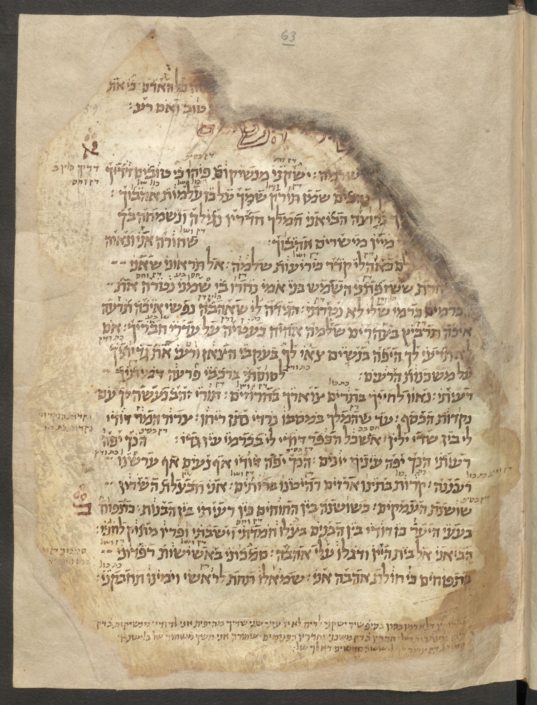

Arabischsprachige Juden und Christen begannen ab dem 9. Jahrhundert, ihre Texte in arabischer Sprache zu verfassen. Dies geschah oft unter Beibehaltung der „eigenen“ Schriftzeichen, z.B. der hebräischen oder syrischen Buchstaben.